. Museos

. Talleres

. Pintura

. Peñas

RELATOS DE ANTES, DURANTE, Y DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL

Sixto Aparicio Pastor

Picanya, Valencia, 2010

Voy a intentar recordar algunos acontecimientos que viví en Alcozar durante mi infancia. Me esforzaré en revivirlos tal y como los veía con mis ojos de niño y los interpretaba con la mentalidad propia de mi corta edad.

Para mí, un niño de diez años, la guerra empezó cuando comenzaron los mítines (que no sé si entonces se llamaban así) porque desde ese momento cambió la hasta entonces inamovible vida en Alcozar.

ANTES DE LA GUERRA CIVIL

Se iban a celebrar las terceras elecciones generales de la Segunda República, que resultaron ser las últimas por muchos años, y era un ir y venir de personas y hasta de diputados que se presentaban por Soria (Benito Artigas Arpón, Gregorio Arranz Olalla, Miguel Maura Gamazo y otros) o por Madrid o Valladolid que, independientemente del partido al que representaban, ofrecían el oro y el moro a cambio de votos.

Todos conocían bien nuestros problemas, así que entre sus promesas nunca faltaba la de hacer una carretera desde la Nacional 122 hasta el pueblo; traer el agua potable hasta las inmediaciones del casco urbano; la apropiación de una vega que, si bien dio de comer a muchas generaciones, siempre fue como un dolor de muelas para los alcozareños; y la reforma agraria (que no sé en qué consistía). También hablaban de reparto de bienes e igualdad para todos, supongo que en este caso se trataría de mítines del Partido Comunista. Casi todos los compromisos que adquirieron los políticos en sus mítines antes de la guerra acabaron por cumplirse, pero 30 o 60 años más tarde, con una población muy mermada por efecto de la emigración.

Precediendo a las charlas, aparecía algún automóvil (toda una novedad para nosotros que sólo conocíamos el de don Amancio, veterinario residente en Langa de Duero) tirando propaganda electoral a diestro y siniestro. Octavillas de todos los colores llenaban las embarradas calles del pueblo. O tal vez no fueran tantas, ni de tantos colorines y magnifiqué los hechos, pero escribo estos relatos tal y como yo los conservo en mi recuerdo del niño de pequeña aldea que se ve sorprendido y asombrado por acontecimientos insólitos, si bien hoy me resulte muy difícil discernir qué parte se debe a mis recuerdo y qué otra se debe a las reflexiones de toda una vida.

Los mítines solían celebrarse en la plaza o en el salón de sesiones del ayuntamiento, aunque no faltó la ocasión en la que se llevaran a cabo en cualquier otro sitio, incluso en algún corral. La idea que yo tengo es que todo dependía de las simpatías con las que contara el conferenciante de turno.

No sé si era pura casualidad, pero a más de uno se le quedó el coche atascado en aquel embarrado camino que conducía a nuestro pueblo; tal vez ese fuera el motivo por el que todos prometían construir un ramal desde la carretera general.

Para ser un pueblo tan pequeño, en esos momentos estaba bastante politizado. Incluso dentro de las mismas familia existía división de pensamiento, enfrentándose padres con hijos y hermanos con hermanos, ya que cada conferenciante contaba con sus adeptos y detractores.

Durante las elecciones hubo algún altercado que no consigo recordar con exactitud porque yo sólo tendría unos ocho años.

Contaban que Atilano Pastor Morales fue encerrado durante todo el día en el granero (que hacía veces de calabozo). También José Romero García sufrió las consecuencia de haber prestado su corral para un mitin del Partido Comunista. Este último, asesorado por alguien y para eludir posibles represalias, quitó las puertas carreteras de su corral para que, en caso de que se le pidieran responsabilidades, poder manifestar que cualquiera pudo entrar sin su consentimiento en un recinto abierto.

En esos años se perdió mucho el respeto a las autoridades, al párroco, don José Gutiérrez Simón y a las personas mayores, sobre todo por parte de algunos jóvenes.

Estos jóvenes presumían de comunistas y amedrentaban a los mayores diciéndoles que les iban a quitar las tierras (no muchas, por cierto), aumentando sus preocupaciones y acabando con su ilusión de trabajar, y se burlaban de ellos con frases tales como "usted, a labrar las viñas, que nosotros nos beberemos el vino".

Durante estos años llegó a Alcozar un joven procedente de Bilbao, argumentando que, por motivos de salud, necesitaba un clima más seco para reponerse. Se llamaba Emilio Muñecas, era hijo de Juan Muñecas Mateo y nieto de Salvador Muñecas Sanz (maestro de Alcozar durante 40 años y bisabuelo de quien esto escribe). Se alojó en casa de Julián Simal Chamorro (Tio Juliancillo), en la calle Angosta y trabajó como guarda del campo.

Emilio contaba con una basta cultura y buena educación, por lo que todos los jóvenes del pueblo quedaban embobados cuando hablaba. Refería el paraíso en el que se había convertido la Unión Soviética y contaba las virtudes del comunismo. Al parecer, los jóvenes no interpretaron bien sus doctrinas y mucho menos imitaron su intachable conducta; Emilio siempre intentó convencer con la palabra; nunca con insultos y amenazas.

Ya de mayor he pensado que el argumento de su mala salud no era más que una estratagema para permanecer oculto en un pueblo remoto.

Como era de nuestra familia, mi madre le invitaba a comer con frecuencia. Yo, que contaba entre 9 y 11 años, no podía quitar los ojos de aquella persona de impecables modales y no me perdía ninguna palabra de las que salían de su boca. En la mesa nunca trato de adoctrinarnos. Las conversaciones giraban en torno a la familia y, como él no se había criado en Alcozar, mostraba gran interés por conocer la vida de nuestros antepasados.

Pocos días antes de estallar la Guerra Civil Emilio abandonó Alcozar. En su despedida dijo algo así como: "Hasta que vuelva a recogeros con el coche de Romanones". A partir de ahí perdimos su pista. Suponemos que huiría a Francia o a Rusia.

En una ocasión aparecieron por toda la ladera del castillo unos mojones grandes, hechos a base de césped amontonado. Al parecer los habían colocado algunos jóvenes que protestaban por no estar de acuerdo con que los roturos pasasen a ser propiedad de quienes los habían roturado durante una determinada serie de años.

Poco antes del 18 de julio el ambiente en Alcozar estaba muy enrarecido y, como ya he comentado anteriormente, se había perdido el respeto a las autoridades, y sobre todo a las personas mayores.

Estaba cuidando sus viñas Melquiades Romero Aparicio, anciano a quien gustaba mimar sus cepas. Pasó por el camino Herminio Romero Riaguas, que fallecería durante la Guerra Civil, y le espetó la cantinela de siempre: "cuide bien las viñas, que el vino nos lo beberemos los demás". Y contaban que Melquiades salió con el azadón en alto persiguiendo al joven, aunque poco podía correr con sus cansadas piernas. Casos como este se daban a diario.

Había niños que no residían en Alcozar, pero que pasaban allí sus vacaciones de verano y, tras estallar la Guerra Civil, tuvieron que permanecer con sus abuelos. Los padres de todos ellos vivían en Madrid y no pudieron volver para recogerlos: David (12 años) y Piedad (11 años) Núñez Muñecas; Pedro y Serafín (de aproximadamente 5 y 7 años), sobrinos de Mauricia y Virgilio Heras del Amo; y Mariano del Amo de Blas, de unos 7 años de edad, nieto de Filomena Morales Aparicio.

DURANTE LA GUERRA CIVIL

Durante los primeros días hubo mucha confusión. Llegaban noticias contradictorias y la gente no sabía qué hacer.

Para nuestra sorpresa, por la carretera general (N-122) empezó a desfilar una gran cantidad de camiones, autobuses y coche como jamás habíamos soñado ver juntos. Transportaban cañones, fusiles y otras armas que nosotros desconocíamos. Eran las Brigadas de Navarra que pasaban para dirigirse a Madrid. En el Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y algunos otros pueblos cortaron árboles y los atravesaron en la carretera para impedir su paso. Nosotros, como chicos ávidos de novedades, nos acercábamos lo más que podíamos para observar el despliegue de material bélico.

Como las noticias que llegaban eran de todo menos claras, algunos jóvenes, en un intento de evitar su alistamiento, pasaban la noche en el monte o dormían en los corrales de campo del ganado. Esto duró unos pocos días, después todos volvieron a sus casas y, cuando fueron llamados a filas, no les quedó más remedio que incorporarse a su destino, fueran cual fueran sus ideas políticas.

En Alcozar sólo hubo dos deserciones. Se incorporaron en el denominado Ejército Nacional y se pasaron al llamado Ejército Rojo: Herminio Romero Riaguas, que falleció durante la Guerra Civil; y Domingo Riaguas Alonso, que se exilió a Francia y fue deportado al campo de concentración de Mauthausen.

Santiago Gómez, "El Pintao", era de Zayas de Torre y vivía en Velilla de San Esteban. Se pasó unos cuantos días por los montes de Zayas y Alcozar. Pedía comida a los que veía trabajando por el campo y, como le conocían, le daban parte de lo que llevaban para comer o almorzar. Estuvo un tiempo en la cárcel de El Burgo de Osma, pero salvó su vida igual que la mayoría de los jóvenes que se escondieron durante los primeros días de la guerra.

Jerónimo Gómez Molinero, "El Tio Jota", era dueño de la fábrica de harinas de Alcozar, pero vivía en Langa de Duero. Contaban que le buscaba la Guardia Civil y, cuando vio que llegaba un coche por el camino de la fábrica, se tiró al río y estuvo agarrado a una rama de árbol en la orilla y aguantó allí hasta que paso el peligro. Creo que también pasó un corto periodo de tiempo en la cárcel de El Burgo de Osma, y, como el anterior, salvó su vida.

Durante la guerra recuerdo que hubo dos embargos de bienes. El uno a Francisco Aguilera Cabeza, que era alcalde republicano, y el otro a Rufino García del Amo, concejal. Sus bienes fueron intervenidos, pero gracias a la mediación del cura párroco, José Gutiérrez Simón, se los devolvieron.

Sobrevolaban el cielo de Alcozar muchos aviones. Los de la parte nacional pasaban con música, creo que para dar confianza y no despertar sospechas. Tiraron una bomba al tren en la estación de San Esteban de Gormaz. Fue alcanzado por la metralla el vecino de Alcozar Mariano Puentedura del Hoyo. Las heridas que recibió fueron leves.

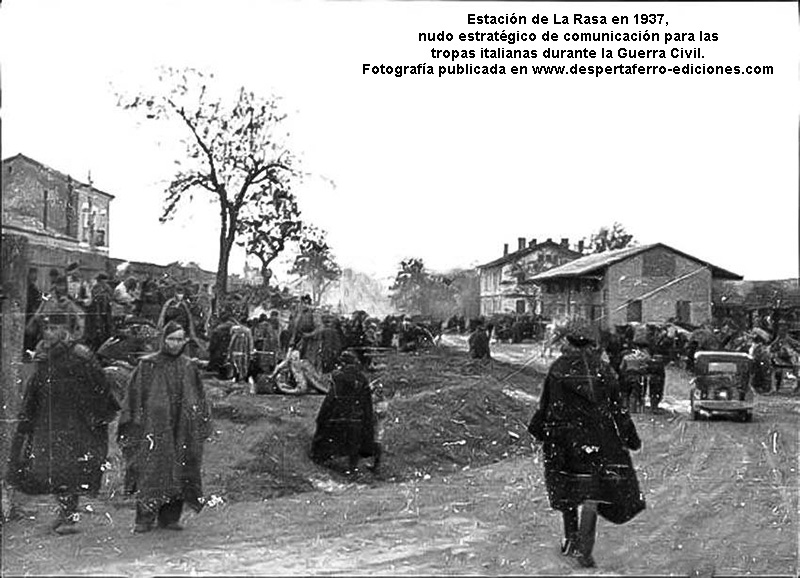

La música de los aviones era para jugar al despiste, ya que en San Esteban de Gormaz había baterías antiaéreas manejadas por el ejercito alemán no solamente para la protección de la ciudad, pues a la vez lo hacían para defender el campo de aviación instalado en La Rasa, cerca de El Burgo de Osma.

El paso de aviones por el cielo de Alcozar acabó siendo un hecho cotidiano para nosotros los chicos. Volaba uno que llamábamos "Nevus" y al que teníamos verdadero pánico. Era un bombarderos y nos tirábamos al suelo tan pronto como aparecía.

Estos aviones solían salir en escuadrilla y se ponían en formación en la vega de Alcozar. Despegaban con pequeños intervalos de tiempo y luego avanzaban juntos al Frente de Aragón, al de Madrid y al de Bilbao. Nos subíamos a Maceron para verlos despegar o aterrizar en La Rasa.

En una ocasión, un piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso cerca de la estación de ferrocarril de Velilla de San Esteban. Para nosotros todo un acontecimiento, porque nunca habíamos visto un avión en tierra.

Fuimos con el maestro, D. Anacleto González Jiménez, en un paseo escolar y recibimos una lección. El maestro habló con el piloto en nuestra presencia, interesándose por el tipo de avión y preguntando dónde tenía la base. Era un caza con un solo motor y su base estaba en León. Durante el tiempo que estuvo el piloto en Velilla, se alojó en la posada de Ramón Hernando Molinero.

Al final, los chicos habíamos perdido el respeto a los aviones de tanto verlos, llegando a tirar piedras con las hondas y tiracantos que nosotros mismos fabricábamos. Supongo que, si nos veían, seríamos objeto de mofa por parte de los pilotos. Lo hacíamos desde la Era Concejo, donde los aviones, una vez salvado el Macerón y el castillo, perdían altura, o eso nos parecía a nosotros.

Al estar la mayoría de las fábricas textiles en zona roja, comenzó a escasear la ropa. Pasó lo mismo con el arroz, el aceite, el papel de fumar y otros artículos.

Se volvió a utilizar la lana para casi toda la vestimenta: faldas, jerséis, bufandas, tapabocas, pasamontañas, calcetines, guantes, etc. Como las abuelas conocían desde tiempo inmemorial el proceso de escarmenar, cardar, hilar, torcer y hacer punto, con sus husos y ruecas nosotros no tuvimos problemas con la indumentaria.

No sé de dónde sacaban el arroz, pero se siguieron haciendo morcillas. Y lo mismo pasaba con el aceite que se utilizaba para conservar en ollas los productos de la matanza del cerdo. Para los guisos se usaba manteca y sebo. En cuanto al papel de fumar, los fumadores liaban los cigarros con lo que podían.

Durante una temporada hubo soldados italianos en Langa de Duero. Calculo que serían unos 1200 o 1500. Eran muy indisciplinados, por lo que recibían muchos arrestos. El comportamiento que tenían con las mozas dejaba mucho que desear. Al estar en guerra, su educación y compostura brillaban por su ausencia. A pesar de esto, hubo algún matrimonio entre soldados italianos y chicas de Langa. Uno de ellos fue el de una hermana de los panaderos Luis y Fernando Tudela, de la que no recuerdo el nombre.

Algunos domingos venían a Alcozar en pequeñas pandillas, pero, dada su mala reputación, las chicas estaban advertidas y los esquivaban como podían. Así que no les quedaba otro remedio que comprar pan y huevos y ponerse a merendar. A nosotros nos sorprendía que se comieran los huevos crudos. Hacían un agujero en la cáscara y untaban trozos de pan.

En los primeros momentos presumían de valentía y arrojo, pero todo cambió tras el descalabro en la batalla del frente de Guadalajara. Cuando se ponían gallitos y pesados, la gente se lo recordaba.

Tenían su cuartel general en las escuelas y no todo fue negativo para el pueblo de Langa. La población se disparó de golpe y las carnicerías, panaderías y otras tiendas vieron duplicados o triplicados sus negocios, además de que los soldados disponían de dinero fresco.

El joven de Alcozar Antonino Aparicio Pastor, mi hermano mayor, ayudó en la panadería de Eleuterio Delgado durante una temporada.

Contaba mi hermano Andrés que, en uno de sus viajes en burra para recoger el pan en Langa de Duero, vio algo muy brillante. Se apeó y lo cogió creyendo que era una pelota, pero, cuando se dio cuenta de que no lo era, lo arrojó con todas sus fuerzas contra un hito de los que marcaban los hectómetros de la carretera. Cual no sería su sorpresa cuando estalló a escasos metros y fue alcanzado por laguna partícula del mojón que había quedado destrozado. Afortunadamente todo quedó en un susto, pero cuando llegó a casa no dijo nada para evitar la reprimenda de mis padres, y no lo contó hasta bastantes años después.

Como éramos chicos e imitábamos a los mayores, nuestro entretenimiento favorito era jugar a la guerra. Hacíamos dos bandos y nos tirábamos piedras los unos a los otros. Sólo valía lanzarlas con la mano; no se permitía usar honda o tirachinas. Acababa cuando uno de los bandos se rendía.

Los jóvenes que estaban en la guerra solían traer algunas balas cuando venían de permiso. Sus hermanos menores las cogían a hurtadillas. Subíamos al castillo, hacíamos fuego entre las piedras y echábamos dentro las balas, nos escondíamos y oíamos su silbido al estallar. Afortunadamente nunca tuvimos que lamentar desgracia alguna.

También se puso de moda el gorro de militar en vez de la boina que solíamos llevar los chicos de entre 11 y 13 años. No recuerdo cómo nos las arreglábamos para conseguir los materiales, pero el caso que con mejor o peor hechura, todos los llevábamos hasta que se prohibió a raíz de la enfermedad del piojo verde, que creo que era una especie de tifus. También nos invadió una epidemia de sarna. Se trataba con una crema de azufre, por lo que el olor de los infectados era muy desagradable incluso a distancia.

Que yo recuerde, solo dos mujeres: Lorenza Martín Gutiérrez, sobrina del párroco, y Venancia del Amo Heras vestían uniforme de La Falange: camisa y falda azul con el anagrama de La Falange. Lorenza también se encargaba de cobrar las cuotas mensual del plato único. Dinero que, según decían, se destinaba a comedores de auxilio social. En Alcozar no había comedor, pero sí en Langa de Duero y San Esteban de Gormaz. Esta cuota se pagó durante varios años, durante y después de la guerra.

Había otra organización que llamaban Acción Ciudadana. Que yo sepa, sólo Mariano Cabrerizo Rejas, a quien presentaban como pacifista y persona de orden, perteneció a esta milicia. Vestía mono y gorro azul con ribetes blancos. Más tarde fue juez de Alcozar.

Los niños y jóvenes pasamos mucho miedo, pues, además de las noticias oficiales, circulaban bulos constantemente. Hasta cerca del río y en la vega, no sé por qué, llegaban los ruidos de los bombardeos como muy cercanos, o eso nos parecía a nosotros. Como ya he señalado, estábamos rodeados de frentes: Madrid, Guadalajara, Aragón y Bilbao, por lo que cuando no sonaban cañonazos por una parte, lo hacían por otra.

Vivimos la guerra a través de las noticias que llegaban de los alcozareños que habían sido reclutados, preocupados por su suerte, y por el constante movimiento de tropas por la carretera o por ferrocarril, que pasaban por la vega de Alcozar.

Aún recuerdo una anécdota que se contaba. Decían que Francisco Pastor García (El Francisquillo) pasó con su batallón por la carretera y envió un mensaje a su familia en un trozo de papel que ató a una barra de pan.

La gente estaba pendiente de los partes de guerra, bien escuchando la radio o comentando las noticias con los vecinos. En aquel momento sólo había dos aparatos de radio en Alcozar: el de Teótimo Berzal de la Villa (El Aceitero) y el del médico, don Agustín Pablos Navas.

Cuando llegó la noticia de que la guerra había acabado, se celebró con un ronda de flauta y tambor amenizada por León Ramírez Torre (el Tio Pacotón) y Tomás Pastor Morales (el Tio Piche), acompañados por toda la chiquillería.

En 1936 se paralizaron las bodas. En 1937 contrajeron matrimonio canónico aquellos que lo habían hecho por lo civil durante la República: Doroteo Alonso Vicente y Prudencia Riaguas García (1932); y Ramón Riaguas García, ferroviario, casado con Epifania Alonso Vicente (1932). Hasta 1939 no se normalizaron los casamientos.

También recuerdo que contaban que se recibió una notificación en el ayuntamiento por la que se condecoraba a Francisco Gárate Lucas. El secretario mandó recado a su casa para que subieran sus padres a la Casa de Villa, pero el alguacil desconocía para qué habían sido requeridos, así que su madre, Isabel Lucas Mendel, acudió llorando pensando que su hijo había muerto en la guerra.

Además de los

fallecidos en el guerra en uno u otro bando, sufrieron heridas: Venancio Simal

Gárate (mano); Bonifacio Pastor del Amo (metralla en el cuerpo); y Ángel Romero

Pastor (pérdida parcial de los dedos pulgar e índice de la mano derecha).

DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL

Acabada la guerra, escaseaba la comida y hubo que mandar los alimentos desde los lugares en los que se producía hasta las ciudades en las que se concentraba mayor población, de modo que se implantaron las cartillas de racionamiento en todo el territorio nacional.

En Alcozar no llegamos a pasar hambre. Cada familia podía contar con alimentos propios para su manutención sin tener que acudir al mercado, o bien los intercambiaba con sus vecinos, pero eran malos tiempos, y sí que sufrimos requisas que la picaresca trataba de eludir. Por descontado que nos tocó, como a todos, comprar aceite o azúcar con los cupones de las cartillas de racionamiento.

Hicieron requisas de ovejas y corderos, con arreglo al número de cabezas que cada ganadero poseía, por los que se pagaban unos precios muy bajos y que eran destinados al abastecimiento de carne de las grandes ciudades. También requisaron legumbres, en el caso de Alcozar alubias, que es lo que más se cultivaba en aquellos años; trigo y centeno, de lo que el labrador sólo podía apartar lo que necesitaba para la próxima siembra y para el mantenimiento de sus animales y personas según el censo municipal, el resto había que entregarlo al precio que marcaban las autoridades.

De todo ello cada cabeza de familia estaba obligado a hacer declaración jurada después de cada cosecha. Del ganado lanar y de cerda llevaba el control de altas y bajas el veterinario, don Amancio Hergueta. Muchas de estas declaraciones eran falsas, por lo que no tardo en aparecer el estraperlo. En Alcozar lo más habitual era el cambio de judías por aceite, arroz y tabaco.

El contrabando, denominado estraperlo, estaba muy extendido. Por aquí lo practicaban a pequeña escala sobre todo los trabajadores de la RENFE. Lo llevaban en cajas de madera colgadas al hombro mediante una correa, como si se tratara de sus herramientas de trabajo. Tenía establecidas sus redes de distribución según los itinerarios que recorrían y se intercambiaban mercancías entre ellos. El contrabando a gran escala se hacía con carros, coches y camiones.

En Alcozar quedaban pocas familias que hiciesen su propio pan en las casas. Nosotros teníamos despacho de pan y mi hermano Andrés y yo, íbamos a Langa de Duero y traíamos las hogazas a lomo de burro. Pero, dada la escasez, se arreglaron los hornos que estaban en desuso y se hicieron algunos nuevos, así que, otra vez a cocer en casa. También se habilitó un horno de poya municipal, que llamábamos el cocedero, y las mujeres podían llevar a cocer su pan, pagando al panadero una pequeña cantidad de dinero o harina por su servicio. Este sistema permitió que de los molinos (en Alcozar el del Tio Jota, que también suministraba electricidad a los pueblos circundantes) saliese, además de pienso para el ganado, una cantidad de harina mayor de la que declaraban. También los cedazos, que habían caído en desuso, se volvieron a desempolvar para cerner y separar el salvado de la harina con la que se conseguía el pan blanco. Esto estaba penalizado, pero todo el mundo hacía la vista gorda.

También se falseaban los censos de habitantes. La familia que tenía fuera del municipio algún familiar, lo incluía en su declaración como residente a efectos de conseguir el consiguiente cupo de trigo para canjear por harina para el consumo.

Volviendo a los molinos, he de decir que, dada la práctica imposibilidad de control de entradas y salidas, los molineros amasaron buenas fortunas. El trabajo de molienda se cobrara en especie (maquila) y este excedente lo vendían posteriormente de contrabando.

En Alcozar nunca con anterioridad se habían criado mulos o burros, pero la necesidad obligaba. Lo mismo hicieron en los pueblos limítrofes.

Otro recurso de subsistencia era el aprovechamiento de las suelas de goma de las alpargatas. Se colocaban unas tiras de trapo para atar y se hacían sandalias para el verano.

¡Que vienes los delegados!, era la voz que se extendía por todo el pueblo a la menor sospecha de que estos indeseados personajes se aproximaban. De cualquier forma, como recalaban en el ayuntamiento y Alcozar sólo tiene una calle que va de arriba a abajo de la aldea, no hacía falta que nadie diese la alarma para enterarnos enseguida.

Sobre todo se intentaban esconder las judías y los garbanzos, y también las canales de las ovejas y corderos. Se ocultaban en tierras recién aradas, en los montones de la basura, en los huertos, en tejados y barderas o bien se camuflaba dentro de las viviendas.

En una ocasión el Tio Primo (Primo Romero Aparicio) subió un saco de garbanzos al tejado, con tan mala suerte que se rompió y cayeron esparcidos por la calle. Menos mal que en ese momento no pasaban los delegados por allí y todo quedó en un buen susto.

Los escondites en las tierras aradas se intuían desde los caminos, ya que formaban unos montones altamente sospechosos, y hubieran sido fáciles de descubrir, pero parecía que no les interesaba tanto descubrir los escondrijos como amedrentar a la gente.

En otra ocasión, de la que puedo dar fe, porque fui testigo, llegaron los delegados al ayuntamiento, hablaron con el secretario (Antonino Andrés Ransanz), quien a su vez lo hizo con el alguacil para que se enterase de en qué casa se había cocido pan ese día. Se llevaron unas tortas y un par de kilos de miel y con esto acabaron la inspección y justificaron el viaje. Estoy seguro de que en la mayoría de los casos se trataba de cubrir el expediente. Lo malo era cuando alguien denunciaba y no tenían más remedio que seguir el protocolo.

El comportamiento de la Guardia Civil era más o menos similar: vivir y dejar vivir. Hacían la vista gorda si encontraban a alguien llevando un saco de trigo al molino o canjeando alubias o garbanzos por aceite o arroz.

Mi hermano Andrés y yo, como íbamos a Langa a recoger el pan para venderlo en Alcozar, nos cruzábamos con la pareja de la Guardia Civil por el camino con frecuencia y nos encargaban que les consiguiéramos alubias o huevos, así que a nosotros nunca nos registraban la mercancía. También es cierto que nosotros lo hacíamos como un favor y siempre cobrándoles lo mínimo posible.

El racionamiento duró desde parte de 1939 hasta aproximadamente 1953, aunque en los últimos años ya casi no existía, sobre todo en la zona de Castilla. Quien esto escribe emigró a Valencia a finales de 1950, y aquí sí que se aplicó con toda su crudeza hasta 1953. Tanto es así que yo me acordaba hasta del pan que comían los perros en Alcozar, y esto no sólo en calidad, sino también en cantidad. En las grandes ciudades se pasó mucha hambre. En los pueblos, donde se cultivaban cereales, legumbres y hortalizas, y se criaban animales, agudizaron el ingenio para llevar a cabo intercambios a pequeña escala y pudieron subsistir no con mayores dificultades de las que estaban acostumbrados desde hacía siglos.

En Alcozar, como los animales se sacrificaban en casa y no pasaban por ningún matadero, los ganaderos hacían trampa en sus declaraciones y reservaban alguna res para consumo propio fuera del sistema. Era muy difícil controlar si los corderos nacían vivos o muertos, y el veterinario, aun conociendo sus argucias, confirmaba lo declarado.

En lo que se refiere a los cerdos, la declaración debía registrar el número de animales sacrificado durante el año, su peso y las personas que componían la familia. El control corría a cargo de la Junta de Abastecimiento de Soria.

Para cumplimentar los formularios, como los cerdos habían sido sacrificados con anterioridad y se desconocía su peso, los carniceros locales dieron con la fórmula de pesar uno de sus jamones todavía tierno y así calcular el total. Yo mismo acompañé en alguna ocasión a Prudencio Alonso Monge, que era el alguacil, para tomar nota de las pesadas y hacer los cálculos para las declaraciones. Y doy fe de que a nadie le requisaron sus jamones, ni el tocino, ni cualquier otro producto de la matanza.

Durante los tres años de guerra, se suprimieron las fiestas y otras celebración. Más tarde algunas resurgieron y otras se perdieron para siempre.

El único caso de registro por parte de los Delegados de Abastos que recuerdo fue el llevado a cabo en la casa de Victoriano Morales Romero. Llegaron a pesar y medir todos los cereales que tenía y comprobar lo que había indicado en su declaración. No sé si llegaron a ponerle alguna sanción.

Con el nombre de Prestación Personal al Servicio del Estado, impusieron un tributo que debían de pagar todos los varones de 18 a 50 años y equivalía al importe de quince jornales anuales que se pagaban trimestralmente. Creo que apenas duró un año. Según decían, servía para sufragar los gastos de reconstrucción de los monumentos destruidos.