Dos siglos entre danzantes, tambora y un gaitero con el sueldo congelado en Alcozar, Soria (1726–1920) (1)

Por Josemi LORENZO ARRIBAS

(Publicado en el año 2008 en la Revista de Folklore número 333)

Buscando otros menesteres entre los

papeles pertenecientes a la iglesia de San Esteban Protomártir de Alcozar (2)

(Soria), me encontré con un dato singular, si bien nada extraño: el pago a un

gaitero. Lo que no esperaba es que se hallara de una manera seriada la

documentación relativa a los pagos que se le hicieron al gaitero durante el

lapso de casi siglo y medio (143 años), los que van desde la primera mención

documentada, 1777, hasta 1920, en que se debió prescindir de sus servicios (3).

Junto con el tañedor del popular aerófono, acabé de recoger las otras noticias

que completaban el fresco del ambiente musical de las fiestas del Corpus en la

sureña localidad soriana, compuesto por el gaitero, una tambora, y, previamente

por unos dançantes que amenizaron tales eventos desde principios del siglo XVIII,

y son por los que comenzamos.

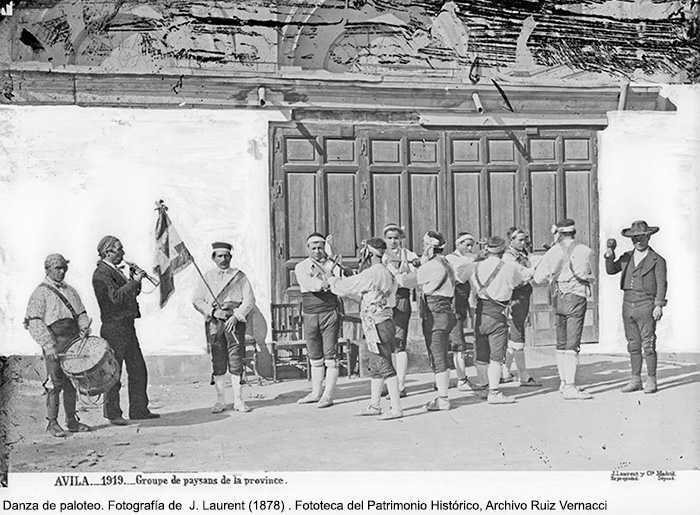

LOS DANZANTES

Durante medio siglo, desde 1726 a 1776, los libros de la Cofradía del Santísimo

Sacramento, perteneciente a la citada parroquia, documentan ocasionalmente pagos

“a los dançantes” de la fiesta del Corpus con cuya actividad la población

alcozareña del siglo XVIII se solazaba (4).

Efectivamente, al menos desde el segundo cuarto del siglo XVIII concurrieron a

la fiesta estos personajes, cuyos gastos asumieron los cofrades. En 1746

recibieron por su danza dos reales, tan sólo un año después se aumentó el

presupuesto en cuatro maravedís para, dos años más tarde, en 1748, se les

pagaran tres reales “y un refresco” (5). No obstante, el hecho de que una década

después de este último año se les pagara nada menos de quince reales (6),

permite suponer que quizá oscilase el número de danzantes ocasionalmente, y así

se justificaran estas enormes fluctuaciones en sus estipendios, por más que

parece totalmente desorbitado el apunte de 1774: ¡14 reales! (7).

No sabemos en qué consistían exactamente las obligaciones de tales danzantes,

que no diferirían mucho de las de otras cuadrillas similares de antaño y, de las

que quedan, hogaño. No es tampoco nuestra principal preocupación aquí. Lo que

estos danzantes permiten suponer es que estarían acompañados de música de la

gaita o dulzaina, como es preceptivo. Debía estar incluido el tañedor dentro del

grupo de dançantes, y por ello no se le menciona individualizadamente hasta que

los bailadores no desaparecen de la documentación.

El apunte de 1776 fue el último que menciona a estos interesantes personajes en

Alcozar. Desaparecen de la documentación para siempre, pero para dar paso a otro

personaje singular: el gaitero, que tomará su relevo al año siguiente. Es decir,

no habrá un vacío documental en que no sepamos qué pasa musicalmente en la

fiesta del Corpus. De los danzantes se pasa al gaitero.

LA TAMBORA Y EL GAITERO

El concurso del gaitero (8) en Alcozar venía dado también por la festividad del

Corpus, que asumía la citada Cofradía del Santísimo Sacramento. Se incorpora en

1777. En dicha fiesta, según consta en distintas ocasiones, el tañedor se

comprometía a tocar “a las vísperas, misa y procesión del Corpus” (9),

obligaciones que, eventualmente, se mantuvieron inalterables a lo largo del

tiempo (10). No se sabe si antes de esta fecha también tocaba un gaitero,

acompañando a los danzantes, lo que sería lógico. Éstos podían traer uno propio

incluido en el equipo que se contrataba.

Como suele ser habitual en Castilla, el gaitero, o dulzainero, pues la dulzaina

era el instrumento que tocaba, no solía concurrir solo para amenizar la fiesta,

sino que la costumbre mandaba que fuera acompañado por un tamboril, a cargo de

un zagal que acompañaba al tañedor del aerófono. Aunque este extremo no se puede

deducir explícitamente de la documentación, las alusiones a la tambora, de la

que nos ocuparemos ahora, parecen obvias. Además, es significativo que el

escueto apunte “Al gaytero” o “Gratificación al gaitero” cambie en 1885 para,

desde este año, referirse a este gasto como “Gratificación a los gaiteros”. En

puridad pudo referirse este plural al concurso de dos dulzainas pero, al no

aumentar el estipendio que se destinaba a pagar su servicio, permite deducir que

se abandonó el singular para incluir al mozo que tañía el tamboril bajo la

denominación genérica de “gaiteros”.

Lo que sí aparece en la documentación es el concurso de la tambora, un tambor

llamado así, en femenino (en Alcozar hasta hoy (11), como se explicita en la

página web) en las fiestas, que acompañaba y marcaba el ritmo de la dulzaina,

instrumento que contaba con larga tradición. Los gastos invertidos en ella

suelen ser muy pequeños, teniendo lugar el primero de ellos en 1776, cuando se

gastan 24 maravedís en comprar “un cuarterón de calzaderas para la tambora”

(12). Estos gastos en su mantenimiento cada cierto tiempo irán haciendo su

aparición en la documentación (13). Los más relevantes son los de 1827 en que la

Cofradía empleó diez reales y diez maravedís (considerable cantidad, más de lo

que secularmente se le pagó al gaitero) “de la compostura de la tambora” (14),

otros tres reales en “componer la tambora y su compra” diez años después (15), y

los gastos en “parchos” para el instrumento (16), aunque parece que la inversión

fue rentable, pues hasta 1912 no se registra el siguiente gasto en el

instrumento de percusión, tres pesetas “de arreglar la tambora” (17).

El gaitero, pues, aparece casi ininterrumpidamente en la documentación durante

este casi siglo y medio, aunque hay algún año en que no se le menta en las

cuentas, sin que figure explicación, excepto un año en que no toca, 1829, y

figura en una nota el por qué de la ausencia del asiento de su coste, con este

tenor: “Gaytero: No se carga porque está de luto la España por la muerte de su

virtuosa reyna Doña Josefa Margarita Amalia”. Este año, así como otros en los

que no se asienta su pago, el instrumentista ingresaría diez reales menos al año

de lo acostumbrado (19).

No desapareció la figura del gaitero en Alcozar cuando deja de registrarse en la

documentación escrita de los libros de la Cofradía, aunque ésta ya no debió

asumir más veces el pago por sus servicios. Quizá tuviera que ver en el fin de

esta larga tradición la visita pastoral que Mateo, obispo de Osma, realizó el 18

de abril de 1920. En el libro de la Cofradía el mandatario aprobó sus cuentas,

“ajustándose en los gastos a lo consignado en el auto del Sr. Arcipreste” (20).

Dos meses después se recoge el último apunte relativo al gaitero que acompañaba

la festividad del Corpus, a pesar de que el libro recoge cuentas hasta 1928.

¿Diría algo el arcipreste en dicho auto sobre la conveniencia de suprimir, en

adelante, el concurso del gaitero, puesto que no volverá a aparecer? No se hace

alusión alguna a por qué se tomó esta decisión, y cuesta pensar en la supresión

así, sin más, de una de las no tantas diversiones aseguradas en el ciclo festivo

alcozareño. Escuchar música en vivo (antes era la única manera de hacerlo) era

siempre un acontecimiento, y cuesta pensar que se suprimiera al gaitero a cambio

de nada. Si en 1776 los danzantes fueron trocados por el gaitero, éste no se

sustituyó por ninguna otra diversión en 1920. Quizá, dado que el coste de la

vida subía, y no su asignación, decidió marcharse a pagos más agradecidos, o

donde más se valorase su aportación. Tampoco puede excluirse que algún cofrade

se hiciera cargo de las obligaciones del gaitero, tocando él y evitándole a su

hermandad un coste que hasta entonces había sido fijo.

Según la meritoria página web que la Asociación de Amigos de Alcozar tiene a

disposición de quienes la quieran consultar, León Ramírez (1884–1961), que

regentó el estanco del pueblo, también fue el gaitero del pueblo “en sus años

mozos” (21). Sus jotas y valseos debieron coincidir con los del contratado por

la Cofradía en la década de los años diez. Según los recuerdos de Álvaro de Blas

de Blas (22), actual alcalde pedáneo de Alcozar, los gaiteros que iban al

pueblo, y que conoció en su juventud, procedían de las cercanas localidades

sorianas de Fuentearmegil y Fuencaliente del Burgo. La llegada de las modernas

orquestas, con amplificación e instrumentos electrónicos, desplazó a los

tradicionales gaiteros o dulzaineros, no sólo de Alcozar, sino del resto de

Castilla.

EL SALARIO CONGELADO DEL GAITERO

Lo más sorprendente de este largo siglo de pagos al gaitero alcozareño es su

salario, que se mantuvo invariable a lo largo de este dilatado periodo de

tiempo: diez reales (23). Comenzó pagándosele esta cantidad por sus funciones en

tiempos de Carlos III, y, ya entrado el siglo XX, en el reinado de Alfonso XIII

(1920), se le seguía pagando exactamente lo mismo, en su equivalente en pesetas:

dos pesetas y cincuenta céntimos (2,5 ptas.) (24).

Es difícil establecer una tabla comparativa de precios en una sociedad rural a

la hora de valorar la consideración social del gaitero, relacionándolo con los

pagos que se le ofrecían. La Cofradía del Santísimo Sacramento recoge también

otros gastos fijos ocasionados con motivo de la fiesta, pero inferir de ahí

cualquier conclusión sería arriesgado a falta de un marco de referencia que

estaría por hacer. Por ejemplo, el encargado de apuntar (dos o tres páginas

manuscritas en formato de octavo) los ingresos y gastos de la Cofradía en el

correspondiente Libro de Carta Cuenta, recibió siempre un real (25 céntimos, en

justa equivalencia) por realizar ese cometido. El vino que se encargaba para la

fiesta tuvo más fluctuaciones, que no son nada sorpresivas ya que depende de las

condiciones de la cosecha (estamos en una zona vitivinícola destacada, muy

cercana a las tierras de la actual Denominación de Origen “Ribera de Duero”).

Así, y sólo a modo de ejemplo empírico, sin ninguna validez estadística, he

recogido las siguientes variaciones significativas, ya que en algunos casos hay

grandes fluctuaciones de un año para otro. En 1837 se consumieron (más propio es

decir que se compraron. El vino sobrante, obviamente, no se devolvía) 9 cántaras

de vino a 6 reales cada una. Este número de cántaras se mantiene prácticamente

invariable hasta el siglo XX, oscilando entre ocho y media y nueve, pero los

precios por unidad sí sufren cambios, que es lo que aquí interesa. Un año

después, subió un real el precio de la cántara (es decir, el 25%), precio

mantenido en 1840. Este mismo año debió darse muy buena cosecha, pues el precio

del caldo por cántara baja el año siguiente (1841) a 3,5 reales, siendo el más

bajo de los consignados, compensando los ¡8 reales! que costó en 1842, tan sólo

doce meses después. Se estabiliza en torno a 4 otros tantos años más tarde, etc.

A finales de la década de los diez del siglo XX el precio oscilaba entre 3,25 y

4 pesetas, dependiendo del año, siendo diez las cántaras que se encargaban (25).

Lo que parecía difícil de creer, que el nivel adquisitivo de los diez reales de

finales del siglo XVIII fuera similar a las dos pesetas y media de 1920, se ve

por indicios que, efectivamente, no fue así. En el caso de los danzantes se

aprecia cómo la fluctuación del salario era posible en una sociedad tradicional

y rural como ésta, porque, de hecho, sube, si no el salario de los danzantes, a

falta de más información, sí la partida concedida a los mismos, y en cantidades

significativas. La evolución de los precios (que implica la de los salarios, en

buena lid) la demuestra la propia tambora: cuando al gaitero se le pagaban diez

reales, la compra del instrumento (o de los materiales para “componerlo” más la

mano de obra) costó tres; menos de un siglo después, arreglarla costó tres

pesetas, es decir, más de lo que seguía cobrando el sufrido gaitero (por no

hablar del tamborero) por desempeñar su función. Otro cantar, como se ha visto,

fue el pago del músico. Consonante con el clima frío de Alcozar, el salario de

éste se congeló.

Un apunte más. Quienes no conozcan Alcozar, tienen la oportunidad de descubrir

un tradicional pueblo castellano, de adobe, con sus bodegas, su parroquia

neoclásica de San Esteban… y unas vistas privilegiadas del paisaje castellano

desde las alturas en que se halla la ermita románica de Nuestra Señora del

Vallejo (26). Esta actual ermita, hasta 1772 fue en realidad la iglesia

parroquial de Alcozar, y llevaba por título San Esteban Protomártir. En esa

fecha, se consiguió por fin intercambiar dignidad y advocación entre ambos

edificios, y trasladar abajo, donde se explaya prácticamente todo el caserío, la

parroquialidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Simplemente que hasta que se

produce dicho cambio de jerarquía entre las iglesias, no podría haber habido

gaitero con pulmones suficientes para acompañar la procesión hasta arriba ¡y

tañendo!, como fácilmente convendrá quien conozca la abrupta orografía

alcozareña, lo cual era queja constante en el siglo XVIII, no sólo del pueblo,

sino del propio párroco.

Sirvan estas páginas para recoger una realidad de larga duración, aprovechando

la buena información que proporcionan las fuentes utilizadas y para registrar

una realidad, la del gaitero, que ha estado a punto de perderse, y que lleva

años intentando revitalizarse en la práctica en la provincia, sin tanto éxito

como en la vecina comunidad aragonesa (27), por ejemplo. Afortunadamente, y a

pesar de las duras décadas que se han vivido, la despoblación y la competencia

de la música enlatada o en vivo pero con instrumentos eléctricos, la tradición

gaitera no se ha perdido definitivamente en la provincia de Soria (28).

____________

NOTAS

(1) Este trabajo se inserta dentro del Proyecto Cultural Soria Románica, un plan

de conservación, difusión y divulgación del Románico de la provincia de Soria

que se desarrolla entre 2007 y 2010. La Junta de Castilla y León promueve y

financia este proyecto, gestionado por la Fundación Duques de Soria, con la

colaboración del Obispado de Osma–Soria, gracias al convenio firmado por las

tres instituciones. Más información en www.soriaromanica.es

(2) Alcozar es una localidad soriana, actualmente pedanía de Langa de Duero,

enclavada al Suroeste de la provincia, cercana ya a la frontera con Burgos,

situada entre la citada localidad y la villa de San Esteban de Gormaz.

(3) La primera referencia, en puridad, es de 1778: “10 reales que se le dan al

gaitero por tocar a vísperas y missa y processión del Corpus”, pero se incluye

el apunte de otros diez reales: “que se an dado a dicho gaitero de el año

antecedente que se abían olvidado” (AHDB, libro 16/23, junio, 18; f. 115v). AHDB

= Archivo Histórico Diocesano de El Burgo de Osma.

(4) Todavía hoy son frecuentes los danzantes en distintas festividades de

algunos pueblos sorianos, con acompañamiento de gaita/dulzaina y tambor. Los

danzantes más singulares y reconocidos hoy son los de San Leonardo de Yagüe, que

repiten sus distintas danzas a principios de febrero de cada año. Para similares

fines hubo de utilizarse el “txistu” aparecido en Cascajosa (Soria), al

derribarse un muro de su iglesia parroquial, junto a una moneda de 1664, de cuyo

descubrimiento dio cuenta el entonces director del Museo Numantino, el alavés

Ricardo de Apraiz (“Un ‘txistu’ soriano del siglo XVII”. Boletín de la Real

Sociedad Vascongada de Amigos del País, 1952 (1), pp. 61–65. Reeditado en VIIème

Congrès de Etudes Basques–Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua –VII Congreso de

Estudios Vascos, Donostia, Eusko Ikastuntza, 2003, pp. 141–143).

(5) AHDB, libro 16/23, 1746, junio, 8, f. 79r; 1747, junio, 30, f. 81v; 1748, f.

83v.

(6) AHDB, libro 16/23, 1758, mayo, 24, f. 96r.

(7) AHDB, libro 16/23, junio, 1, f. 111r. Más generosa parece que fue la también

Cofradía del Santísimo Sacramento de la localidad zamorana de Robledo de Losada,

pues en 1760 dispone “que para má dezencia y más culto asistan a las Vísperas el

día de Corpus Christi, y el siguiente a la prozesión, como tamvién a la del

Viernes que ba mencionada en el Cap. 7º, ocho danzantes, y éstos (con los más

agregados) an de perzivir de los emolumentos de dicha Cofradía la propina de

ocho libras de carne, dos de tocino, un quartillo de garbanzos, tres bollas de a

quatro libras, y media quarta de vino…” (CASADO, Concha: Danzas con palabras,

Valladolid, Castilla Ediciones, 1999, p. 47).

(8) En la provincia de Soria se denomina gaitero al tañedor, quizá por

influencia de la vecina Aragón; al instrumento se le llama, indistintamente,

tanto gaita como dulzaina, voz preferida en el resto de Castilla para nombrar al

instrumento y a su tañedor (dulzainero).

(9) Fue costumbre extendida por muchas partes de la Península la procesión con

los danzantes. En algunos casos, junto a la danza se representaban piezas

teatrales diversas. De algunas ha sobrevivido su texto, como en las localidades

zamoranas de Cor— 99 — porales, La Baña, Santa Eulalia y Nogar (de la comarca de

la Cabrera), y de la primera de ellas la música también, gracias a la memoria de

su gaitero, Moisés Liébana (CASADO, Op. cit.). Por esas fechas el pueblo tenía

36 vecinos, según las respuestas recogidas por Tomás López una década antes (BN,

Ms. 7307, f. 209r). Si aplicamos un multiplicador de 4,5 personas por “vecino”,

y sumamos un diez por ciento de corrección para contar personas no avecindadas,

religiosos y religiosas, pobres de solemnidad… ofrece unas ciento setenta y

cinco personas.

(10) Las diferentes expresiones con las que se expresan los momentos en que

debió cumplir sus obligaciones son: “…por tocar a vísperas, misa y prozessión” (AHDB,

libro 16/23, 1779, junio, 3; f. 117r); “por tocar en la prozessión” (AHDB, libro

16/23, 1781, junio, 13; f. 119r); “a vísperas y a missa” (1782, mayo, 29; f.

120v ); “tocar a las vísperas y al día de el Corpus” (AHDB, libro 16/23, 1791,

junio, 22; f. 130v; 1783, junio, 18; f. 121v); “a vísperas y a la missa del día

de el Corpus” (AHDB, libro 16/23, 1784, junio, 9; f. 122v); “por venir a tocar

el día de el Corpus a la solemnidad” (AHDB, libro 16/23, 1793, mayo, 30; f.

132v); “en vísperas y procesión” (AHDB, libro 16/23, 1796, mayo, 26; f. 135v);

“por tocar el Jueves Santo” (AHDB, libro 16/23, 1798, junio, 7; f. 137v); “por

tocar el día del Señor” (AHDB, libro 16/23, 1807, mayo, 27; f. 154v); “por tocar

en el día de hoy y mañana” (AHDB, libro 16/23, 1814, junio, 8; f. 168v); “por

tocar los dos días” (AHDB, libro 16/23, 1815, mayo, 24; f. 170r).

(11) En otros sitios cercanos también, como recoge la letrilla burgalesa “¡Oh,

qué buen amor saber yoglar, Saber yoglar de la tambora Ran–cata–plan” (en

OLMEDA, Federico: Folklore de Burgos, Sevilla, 1903, p. 78).

(12) AHDB, libro 16/23, junio, 6; f. 113r.

(13) AHDB, libro 16/23: “5 reales de componer la tambora” (1778, junio; 18, f.

115v); “24 maravedís de calzaderas para la tambora” (1784, junio, 9; f. 122v); 1

real y 16 maravedís de “gramante y calzaderas para la tambora” (1806, junio, 4;

f. 153v); otro gasto en calzaderas, por importe de cuatro reales se empleó en

1908 (junio, 15; f. 155v), y un año más tarde, se vuelve a comprar otro

cuarterón (mayo, 31, f. 159v). Gastos similares en comprar calzaderas en 1811

(junio, 12; f. 164v), 1814 (junio, 8; f. 168v), 1815 (mayo, 24; f. 170r), 1821

(junio, 20; f. 180r).

(14) AHDB, libro 16/23, junio, 13; f. 188v.

(15) AHDB, libro 16/24, mayo, 24; f. 4v.

(16) AHDB, libro 16/23, 1815, mayo, 24; f. 170r; 1819, junio, 9; f. 177v; y

1821, junio, 20; f. 180r.

(17) AHDB, libro 16/24, junio, 5; f. 86r.

(18) Se conserva en el Museo Textil. Fotografía de 2005, alojada en una página

web que demuestra el interés ejemplar de la población alcozareña por la defensa

y reivindicación del patrimonio artístico y etnográfico de su pueblo: http://www.alcozar.net/

(19) AHDB, libro 16/23, junio, 17; f. 192v. Efectivamente, la que fuera tercera

esposa de Fernando VII, María Josefa Amalia de Sajonia, nacida en Dresde en

1803, acababa de morir tan sólo un mes antes en Aranjuez, el 18 de mayo, con

veinticinco años y medio. El luto ante un hecho tan reciente motivó la supresión

de manifestaciones festivas, como era costumbre.

(20) Ibid., f. 94v: “Santa visita pastoral, año 1920”. En 1928, año más cercano

a la desaparición del gaitero de la documentación, la población alcozareña,

según los libros parroquiales, ascendía a 520 almas, más otras 8 extramuros de

la vía férrea (AHDB, libro 16/31, junio, 3, ff. 21-24). De las aproximadamente

ciento setenta y cinco que había al tiempo de hacer su aparición, la villa

experimentó un espectacular crecimiento demográfico.

(21) Según su hija, Carmen Ramírez Rojas, en testimonio recogido en 1995 (http://www.alcozar.net/etnografia/estanco.htm

y http://www.alcozar.net/etnografia/oficios desaparecidos.htm).

(22) Preguntado en el mes de marzo de 2008. En esta fecha contaba con 54 años.

(23) Relación de pagos al gaitero de Alcozar por prestar sus servicios a la

Cofradía del Santísimo Sacramento de dicha villa, a razón de diez reales cada

año, según sus dos Libros de Carta Cuenta (el primero de ellos, AHDB 16/23,

abarca de 1714 a 1836; el segundo, AHDB 16/24, de 1837 a 1929. Evito por tanto

repetir la referencia de cada uno de ellos en cada item): 1777 y 1778 (junio,

18; f. 115v); 1779 (junio, 3; f. 117r); 1781 (junio, 13; f. 119r); 1782 (mayo,

29; f. 120v); 1783 (junio, 18; f. 121v); 1784 (junio, 9; f. 122v); 1785 (mayo,

25; f. 123r); 1786 (junio, 24; f. 124v); 1787 (junio, 6; f. 126r); 1788 (junio,

21; f. 127r); 1789 (junio, 10; f. 128v); 1790 (junio, 2; f. 129v); 1791 (junio,

22; f. 130v); 1792 (junio, 7; f. 131v); 1793 (mayo, 30; f. 132v); 1794 (junio,

18; f. 133v); 1796 (mayo, 26; f. 135v); 1797 (junio, 14; f. 136v); 1798 (junio,

7; f. 137v); 1800 (junio, 11; f. 140r); 1801 (junio, 3; f. 142r); 1802 (junio,

16; f. 143v); 1804 (mayo, 30; f. 150v); 1805 (junio,12 ; f. 152r); 1806 (junio,

4; f. 153v); 1807 (mayo, 27; f. 154v); 1808 (junio, 15; f. 155v); 1809 (mayo,

31; f. 159v); 1810 (junio, 20; f. 161r); 1811 (junio, 12; f. 164v); 1812 (mayo,

27; f. 165v); 1813 (junio, 16; f. 167v); 1814 (junio, 8; f. 168r); 1815 (mayo,

24; f. 170r); 1816 (junio, 12; f. 171v); 1817 (junio, 4; f. 173v); 1818 (mayo,

20; f. 174v); 1819 (junio, 9; f. 177v); 1820 (mayo, 21; f. 179r); 1821 (junio,

20; f. 180r); 1822 (junio, 6; f. 181v); 1823 (mayo, 28; f. 183r); 1824 (junio,

16; f. 184r); 1825 (junio, 1; f. 185r); 1826 (mayo, 24; f. 186v); 1827 (junio,

13; f. 188r); 1828 (junio, 4; f. 189v); 1829 (junio, 17; f. 192v); 1830 (junio,

9; f. 194r); 1831 (junio, 1; f. 195v); 1832 (junio, 20; f. 197r); 1833 (junio,

5; f. 198v); 1834 (mayo, 28; f. 200r); 1835 (junio, 17; f. 201r); 1836 (junio,

1; f. 202r); 1837 (mayo, 24; f. 4r); 1838 (junio, 9; f. 5r); 1839 (mayo, 29;

f.6v); 1840 (junio, 17; f. 7v); 1841 (junio, 9; f. 8v); 1842 (mayo, 25; f. 9v);

1843 (junio, 14; f. 10v); 1844 (junio, 5; f. 11v); 1845 (mayo, 21; f. 12v); 1846

(junio, 10; f. 13v); 1847 (junio, 2; f. 15r); 1848 (junio, 21; f. 16r); 1849

(junio, 6; f. 16v); 1850 (mayo, 29; f. 18r); 1851 (junio, 18; f. 19r); 1852

(junio, 9; f. 20v); 1853 (mayo, 25; f. 21v); 1854 (junio, 14; f. 23r); 1855

(junio, 6; f. 24v); 1856 (mayo, 21; f. 26r); 1857 (junio, 10; f. 27v); 1858

(junio, 2; f. 28v); 1859 (junio, 22; f. 30r); 1860 (junio, 6; f. 31r); 1861

(mayo, 29; f. 32r); 1862 (junio, 18; f. 33r); 1863 (junio, 3; f. 34r); 1864

(mayo, 25; f. 35r); 1865 (junio, 15; f. 36r); 1866 (mayo, 30; f. 37r); 1867

(junio, 19; f. 38r); 1868 (junio, 10; f. 39r); 1869 (mayo, 26; f. 41r); 1870

(junio, 15; f. 42v); 1871 (junio, 7; f. 44r); 1872 (mayo, 30; f. 45r); 1873

(junio, 11; f. 46r); 1874 (junio, 4; f. 47r); 1875 (mayo, 26; f. 48r); 1876

(junio, 14; f. 49v); 1877 (mayo, 30; f. 51r); 1878 (junio, 19; f. 52r); 1879

(junio, 11; f. 53r); 1880 (mayo, 27; f. 54r); 1881 (junio, 25; f. 55r); 1882

(junio, 8; f. 56r); 1883 (mayo, 23; f. 57r); 1884 (junio, 11; f. 58r); 1885

(junio, 3; f. 59r); 1886 (junio, 23; f. 60r); 1887 (junio, 8; f. 61r); 1888

(mayo, 30; f. 62r); 1889 (junio, — 100 — 19; f. 63r); 1890 (junio, 4; f. 63v);

1891 (mayo, 27; f. 64v); 1892 (junio, 16; f. 65v); 1893 (mayo, 30; f. 66v); 1894

(mayo, 23; f. 67v); 1895 (junio, 12; f. 68v); 1896 (junio, 3; f. 69v); 1897

(junio, 16; f. 70v); 1898 (junio, 8; f. 71v); 1899 (mayo, 31; f. 72v); 1900

(junio, 27; f. 73v); 1901 (junio, 25; f. 75r); 1902 (mayo, 8; f. 76r); 1903

(junio, 23; f. 76v); 1904 (junio, 11; f. 77v); 1905 (junio, 3; f. 78v); 1906

(junio, 23; f. 79v); 1907 (mayo, 8; f. 80v); 1908 (junio, 30; f. 82r); 1909

(junio, 19; f. 83r); 1910 (mayo, 4; f. 84r); 1911 (junio, 27; f. 85r); 1912

(junio, 16; f. 86r); 1913 (mayo, 30; f. 87r); 1914 (junio, 23; f. 88r); 1915

(junio, 12; f. 89r); 1916 (junio, 3; f. 89v); 1917 (junio, 16; f. 91r); 1918

(mayo, 8; f. 92r); 1919 (junio, 31; f. 93v); y 1920 (junio, 20; f. 95v).

(24) Una peseta equivalía a cuatro reales. El cambio de moneda en el pago al

gaitero, de reales/maravedís, a pesetas/céntimos, se produce en 1884 (AHDB,

libro 16/23, junio, 11; f. 58r). No obstante, la primera peseta se acuñó en

1869, tras el Decreto de 19 de octubre del año anterior en que se instituía como

unidad monetaria nacional. Quizá pasara algo similar a lo que ha ocurrido

recientemente en España, donde la conversión de la moneda, de la peseta al euro,

supuso un espectacular aumento de los precios, pero no de los salarios.

Obviamente, la economía rural, con una alta dosis de autoabastecimiento en las

épocas que se trata, tenía una menor fluctuación que la actual.

(25) Las referencias del archivo se corresponden con las expresadas en la nota

23.

(26) Actualmente está siendo intervenida en el marco del Proyecto Cultural Soria

Románica. De los numerosos descubrimientos que su excavación arqueológica está

produciendo se dará oportuna cuenta, más allá de las referencias que

periódicamente la prensa recoge.

(27) Es un lujo y un orgullo para dicha Comunidad contar con la Asociación de

Gaiteros de Aragón, que editan, entre otros materiales, la magnífica revista –y

gratuita– Gaiteros de Aragón, que va ya por el nº 28 (invierno 2008). Revista y

Asociación, modélicas iniciativas donde las haya.

(28) Recientemente se ha publicado: MARTÍN DE MARCO, José Antonio: Cesáreo, el

último dulzainero. Las vivencias del gaitero de El Royo, Soria, Ochoa

Impresores, 2005.