SOCIEDAD Y CICLO VITAL EN UNA ALDEA SORIANA: ALCOZAR

por Divina Aparicio de Andrés (1987-1979)

(publicado en Cuadernos de Etnología Soriana, nº 9, Soria, 2002)

CAPÍTULOS:

ASOCIACIONES DE SOLTEROS

Las agrupaciones de solteros están organizadas por sexo y por edades. Los grupos de edad que oscilan entre los 10 y los 14/16 años, edad a la que se abandona la escuela, reciben el nombre de "cuadrillas de chicatos". A partir de esta edad son denominados mozos o mozas en tanto no hayan contraído matrimonio. Los más jóvenes, hasta los 12 años aproximadamente, suelen unirse ambos sexos para jugar al escondite ("escondelerite") o al "pasimisí" durante las noches de luna llena, aunque durante el día jueguen separados. A partir de los 12 años, los días festivos de invierno las chicas se reúnen en alguna casa para jugar a las cartas, al parchís o a la oca, mientras que los chicos corretean por al pueblo o juegan a la "tanguilla" o al frontón e intentan de vez en cuando escuchar, a través de alguna ventana, la conversación que mantienen las chicas de su misma edad.

Cuando el tiempo es bueno se pasean por los huertos o por la carretera de la Mina; las chicas delante y los chicos detrás intercambiando alguna broma. Cuando el tiempo no es demasiado bueno pero tampoco tan inclemente como para permanecer en casa, estos grupos, sobre todo los de mayor edad, buscan algún abrigo rocoso en los altozanos donde, tras prender fuego, pasan las tardes de los domingos contando historietas y chistes y quemando "ilagas" (aliagas o aulagas). Estos grupos de mayor edad, a partir de los 16 años, y aquellas parejas que sienten alguna atracción mutua, siguen unidos a su grupo de edad aunque durante los paseos dominicales suelen quedar un poco rezagados a fin de entablar conversación aparte. De esta manera, a los pocos días de que una pareja haya comenzado a separarse un poco del resto de los paseantes, la noticia se hace de dominio público y se rumorea por todo el pueblo que fulano "se ha echado novia".

Las cosas han cambiado en Alcozar y, como no quedan apenas jóvenes, estos paseos por los huertos y las tardes alrededor del fuego en "los altos" han ido desapareciendo. Los escasos escolares se unen en los juegos y ambos sexos permanecen juntos a fin de aumentar su menguado número. Actualmente no existe ninguna división sexual en lo que a juegos y paseos se refiere.

Fueron frecuentes las peleas entre dos grupos de edad consecutivos, sobre todo masculinos, ya que el grupo más joven pretendía tener derecho a acompañar al grupo femenino de su misma edad, mientras el grupo de edad superior se imponía por la fuerza; de esta forma, solía darse una diferencia de dos años entre el grupo masculino y el femenino que compartían sus paseos. También han desaparecido los grupos de edad tal y como funcionaron en el pasado y hoy sólo existe uno compuesto por los niños y niñas no escolarizados todavía; el de escolares; y otro al que pertenecen todos los solteros que ya no asisten a la escuela.

"EL ZARRAGÓN"

Este personaje, bajo diferente nombre, fue típico en las aldeas hasta hace unos cuarenta años y puede considerarse como una espacie de "rey de los mozos". Era nombrado cada año por los mozos durante las Navidades y se elegía generalmente a aquel que tenía fama de ser "más bruto" o que poseía mayores dotes de mando.

Los domingos y días festivos durante las Navidades, se vestía el "zarragón" con traje de soldado de caballería y cintas de colores. Llevaba una "tralla" (látigo) con el que azotaba a aquellos mozos y mozas que desobedecían sus órdenes. Por la tarde, recorría el pueblo conduciendo a los jóvenes hasta el baile.

Los músicos eran lugareños que, con una pandereta, una flauta y un tambor, se disponían a animar a la juventud a los acordes de alguna jota o los de "valseos" tales como: "Está lisa, Basilisa" y "Dónde estarán nuestros mozos". Cuando una determinada moza se negaba a bailar con un mozo porque éste lo hiciese mal o, simplemente, porque no lo deseaba así, el mozo podía elevar sus quejas al "zarragón" quien, escuchadas las súplicas, se acercaba a la moza en cuestión obligándola a bailar aunque sólo fuese una pieza. De no obedecer sus órdenes, ésta era expulsada del baile. También vigilaba para que ningún mozo ni moza abandonase la plaza donde tenía lugar el baile sin su previo consentimiento.

Según cuentan nuestros abuelos, en estos bailes "valía quitar", es decir, cualquier mozo que no tuviera pareja (que debían ser varios, porque siempre hubo mayor población juvenil masculina que femenina) podía dirigirse hacia cualquier pareja de las que se hallasen ya bailando y con sólo decir: "con su permiso", comenzaba a bailar con la moza, sin que el mozo que formaba pareja pudiera protestar. De esta forma, a lo largo de una misma pieza musical, una joven podía bailar con 6 u 8 mozos diferentes.

Por la noche, el "zarragón" y los mozos salían por las calles del pueblo dispuestos a rondar. Lo hacían por separado aquellos que tenían novia de los demás. El zarragón también tenía entre sus obligaciones la de bailar en las procesiones y al entrar en la iglesia, antes de la celebración de la misa. Durante el ofertorio y, como quiera que los mozos se colocaban en el coro, situado por encima del baptisterio (parte posterior de la iglesia) el "zarragón" les invitaba a que "fuesen a ofrecer" (besaban la estola del sacerdote y depositaban alguna moneda en una bandeja sostenida por un monaguillo) para lo que utilizaba la estrofa siguiente:

Bajad, compañeros, bajad,

bajad a ofrecer un duro,

que ya llevamos “X” días

y no habéis ofrecido ninguno.

“X” era el número de días festivos correspondientes a las Navidades.

Acabada la misa el "zarragón" pasaba una imagen de plata llamada "Pastecum" (también denominado portapaz) y cada asistente debía besar la mencionada imagen al tiempo que el "zarragón" decía: "paz pa tu'el año". Las mozas temían al "Pastecum" pues, según afirman, el "zarragón" no dudaba en aprovecha la ocasión para gastar alguna broma y dar algún golpe a las mozas "en to' los morros".

Durante las rondas nocturnas los mozos cantaban varias canciones, que no voy a transcribir por su extensión. La letra de una de ellas ("el vestido") es la que sigue a continuación:

|

Licencia pido a tus padres para cortarte un vestido, que nadie le ponga faltas y a ti te sea cumplido. La toquilla que te pones, por debajo redondito y de cintura delgada. Detente, lengua parlera, no pronuncies tan aprisa, que te has dejado atrás el corsé y la camisa. La camisa de esta doncella, será de tela muy fina, para adorno de su cuerpo, sí, será de muselina. Al abrocharte el corsé, abróchalo con amor, acuérdate de aquel mozo que te regaló el cordón. El mantón de esta doncella |

con ese fleco "al redor", alfileres que le prenden, traspasan mi corazón. El vestido de esta doncella lo comparo a una campana: yo no sé de qué serán; si de hilo o de estambre o de seda natural. Las ligas de esta doncella yo no sé de qué "puén" ser; las lleva un poco arriba y no se las puedo ver. Las hebillas del zapato serán de cristal muy fino, y, con esto, ¡vida mía! se ha terminado el vestido. Todas las perlas y galas que este vestido ha tenido, con gusto las pagaría si te casaras conmigo. |

Durante las rondas los mozos no sólo cantaban a la puerta de las casas donde vivía alguna joven, en las Navidades lo hacían también en las de los cazadores, del sacerdote y de aquellas en que hubiera algún niño recién nacido.

No creo que estas coplas fueran compuestas por los propios alcozareños, ya que se utilizan palabras no usadas en su vocabulario habitual. Más bien parece que son canciones populares de toda la región que han sido ligeramente modificadas. En la mayoría de estas canciones se comienza por pedir permiso a las autoridades del pueblo, se pasa después a exponer el tema principal, y se acaba con una despedida.

Cuando una pareja proyectaba un futuro matrimonio, se disponía a llevar a cabo los requisitos necesarios para la petición de mano. A pesar de que actualmente ha desaparecido esta costumbre y la petición de mano ha quedado reducida a una pequeña entrevista entre el novio y los padres de la novia, en tiempos pasados se debía cumplir una serie de requisitos que se detallaran a continuación. Los campesinos nunca aluden a este hecho diciendo que tal persona está prometida; la frase popular y que aún hoy perdura es la de; "fulano ya entra por casa", o bien "esos dos ya están pedidos". La primera frase alude a que el novio ya ha recibido el consentimiento de los padres de la novia y, en consecuencia, tiene derecho a entrar a la casa de la novia.

Hasta hace 30 o 40 años, antes de "entrar por casa" existía la costumbre de "meter la mona" por la gatera. Cuando una pareja quería "entrar por casa", el novio así se lo hacía saber a la novia, quien a su vez informaba a sus padres. En aquellos tiempos eran les padres, explícita o tácitamente, quienes inculcaban a sus hijos la idea de con quién deberían contraer matrimonio y con quién no era conveniente que lo hicieran. Esta elección estaba íntimamente relacionada con el número de hectáreas de terreno que poseía las familias que pretendían unirse por lazos de matrimonio de alguno de sus hijos. En cualquier caso, los hijos contaban con poco o nulo poder de decisión y eran los padres los que, en la mayoría de los casos, acordaban los enlaces matrimoniales. Como quiera que las personas mayores solían ser muy reservadas en sus asuntos familiares y, por otra parte, no acostumbraban a mantener conversaciones con los jóvenes sobre estos temas, el novio, a la hora de disponerse a "entrar en casa", siempre se sentía receloso de poder ser rechazado por los progenitores de la novia. Para evitar este inconveniente y el consiguiente escándalo público, consecuencia del ridículo al que quedaba expuesto el novio, la pareja elegía un día para "meter la mona". La novia debía comunicar a su familia los propósitos del novio, y una vez llegada la noche, el novio se dirigía hacia la casa de la novia con una "mona" bajo el brazo (garrote de madera acabado en una parte más ensanchada, que era empleado también para caza conejos). Llegado el novio a su destino, introducía "la mona" por la "gatera" (ventanuco pequeño en la parte inferior de la puerta que permite a los gatos salir y entrar sin necesidad de abrirla). Introducida "la mona", el novio se escondía en algún callejón cercano en espera de los resultados. La respuesta también se transmitía a través de "la mona". Si los padres de la novia estaban de acuerdo en admitir al novio a formar parte de la familia, "la mona" quedaba dentro de la casa. Si, por el contrario, los padres no accedían al matrimonio, devolvían "la mona" a la calle por la misma "gatera", sin que el novio pudiera protestar por este hecho ni tuviera ocasión de, mediante razones sentimentales, convencer a los padres de su novia de que no había motivo para rechazar su oferta, ya que él "era pobre, pero honrau".

Teniendo en cuenta el hecho de que los campesinos son un tanto introvertidos y siempre temen hacer el ridículo, puede pensarse que esta costumbre se estableció a fin de evitar que los conciudadanos pudieran burlarse del novio cuanto éste no era aceptado por la familia de su novia. La "mona" evitaba el que los vecinos pudieran ver al novio rondando por los alrededores de la casa de la novia y pudieran sospechar lo que estaba ocurriendo. De cualquier forma, y por más que el novio procurase guardar en secreto su fallido intento, siempre llegaba a divulgarse la noticia por el pueblo y el novio era ridiculizado y objeto de mofas.

Cuando "la mona" era devuelta, los novios tenían dos alternativas: romper sus relaciones inmediatamente o intentar seguir adelante con su noviazgo sin el consentimiento de los padres. Aún quedaba otro recurso que consistía en que el novio pidiera ayuda a su padre a fin de que éste se dirigiese al padre de la novia y tratase de arreglar la situación de forma favorable. De cualquier modo, estas circunstancias no se daban con frecuencia puesto que, como ya se ha indicado, los hijos eran mentalizados desde edad temprana sobre los matrimonios ventajosos que debían contraer y los jóvenes crecían con cierta predisposición a aceptar las decisiones de los mayores.

Hubo alguna pareja que, desoyendo los consejos de los padres, se empeñó en contraer matrimonio a toda costa y sin consentimiento. En estos casos, los padres se desentendían por completo de la pareja por algún tiempo pero, tarde o temprano, y aunque con cierto recelo, acababan por hacerse cargo de la situación y aceptaban los hechos consumados, volviendo a reinar la paz y la armonía familiar incluso antes de que el matrimonio se hubiera llevado a cabo.

Si "la mona" quedaba dentro, los padres del novio solían ser invitados a comer a casa de la novia el domingo siguiente, donde se hablaba de cuestiones económicas sobre los futuros esposos y se intentaba fijar una fecha para la celebración de la boda, evitando que ésta tuviera lugar durante la época de la recolección. Desde este día se decía, por ejemplo, "María ya está pedida".

También se cuentan anécdotas relacionadas con la petición de mano. Según se asegura, ocurrieron algunos casos curiosos, sobre todo cuando la novia era alguna viuda con hijos. Dicen que en una ocasión, y tras haber decidido los novios unirse en matrimonio, el novio pidió tomarse unos días para reflexionar sobre el asunto y pensar detenidamente sobre la nueva vida que le esperaba. Como quiera que por medio de reflexiones llegó a la conclusión de que el hijo de la viuda sería siempre una carga para él y aconsejado por algún vecino, el novio no apareció a la cita, dejando a la novia plantada y con la cena preparada para recibir a su futura familia.

Los noviazgos entre viudos sin hijos tampoco estaban exentos de picaresca. Frecuentemente dormían los novios juntos antes de contraer matrimonio, pero sus conciudadanos no podían confirmar sus sospechas ya que el novio elegía altas horas de la noche para trasladarse a la casa de su compañera. De cualquier forma y como la curiosidad aldeana ha estado siempre latente, a veces era alguna nevada la que descubría el secreto. Como es de suponer, en estas latitudes la nieve cae durante buena parte del invierno. Si comenzaba a nevar cuando el novio ya se encontraba dentro de la casa de la viuda, era evidente que al salir por la mañana dejaría las huellas al pisar sobre la nieve, en cuyo caso quienes estaban a la expectativa contaban con pruebas convincentes para confirmar sus sospechas.

Cumplidas las formalidades que se han descrito, el novio podía pasar algún rato en la casa de su futura esposa y los prometidos se separaban de su grupo para pasear solos durante las tardes de los días festivos.

Como quiera que la virginidad era considerada como algo muy importante, y se pretendía que toda joven "decente" llegase virgen al matrimonio, la familia de la novia, en tiempos pasados, enviaba a algún niño o niña de edad temprana para evitar que los novios pudieran "hacer cosas feas" ("guarrerías"). Se esperaba que los novios no harían otra cosa más que conversar, pues la presencia del niño impediría cualquier acercamiento físico. Estos niños recibían el nombre de "cesta" o "vela" y seguían a los novios siempre que éstos se disponían a dar un paseo o se encontraban solos. Cuando volvían la novia y "la cesta" a casa, la madre aprovechaba cualquier ausencia de la novia para interrogar a "la cesta" sobre lo ocurrido o sobre el tema de conversación que habían mantenido los jóvenes. Sin embargo, "las cestas", tras haber recibido algún caramelo o moneda por parte del novio, se dedicaban a juguetear y correr por los alrededores, sin prestar la más mínima atención a lo que la pareja hiciese o comentase. Los novios contaban con sus propios medios para que "la cesta" comunicase a la madre aquello que la pareja deseaba que supiera, evitando, sin embargo, conversar sobre temas considerados "picantes" cuando "la cesta" se hallaba próxima.

No se conocen ofrendas o prácticas religiosas destinadas a la consecución de un novio. Parece que las pocas "solteronas" que existían se limitaban a elevar alguna plegaría a San Antonio. Sin embargo, el hecho de que el número de hombres fuera siempre superior al de mujeres, no dio lugar a que abundasen las solteras, quienes, tarde o temprano, siempre acababan encontrando "un arrimo". Incluso aquellas que habían tenido algún hijo de solteras, si no se casaban con el padre de la criatura, no hallaban grandes dificultades para contraer matrimonio con algún viudo del pueblo o con algún soltero de las localidades vecinas. Por otra parte, ya se ha señalado que la mayoría de las solteras embarazadas contraían matrimonio incluso antes de que naciese su hijo, o, en todo caso, cuando el niño había cumplido un año.

Los enlaces entre parientes eran frecuentes y no es arriesgado señalar la cifra de un 15 o 20% para tales matrimonios emparentados. A través de las diferentes generaciones y matrimonios consanguíneos, hoy casi todos los habitantes de Alcozar mantienen relaciones más o menos próximas de parentesco consanguíneo o colateral. Los casos en los que el novio era forastero no fueron frecuentes en Alcozar y, cuando esto ocurría, era el novio quien se desplazaba los domingos a la aldea con el fin de pasear o conversar un rato con su novia.

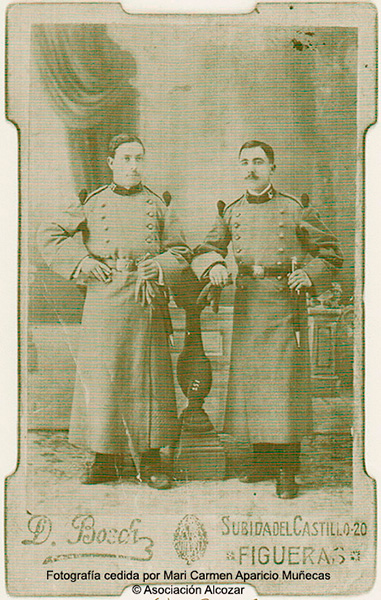

Las edades más frecuentes para contraer matrimonio fueron de 24 hasta 30 años para los hombres (una vez cumplido el servicio militar) y de 20 a 26 para las mujeres, siendo las mínimas 22 y 17 años respectivamente.

El tener el servicio militar cumplido era casi un requisito para poder contraer matrimonio, máxime teniendo en cuenta que los jóvenes no recibían parte de vega o "quiñón" hasta que no volvían de la mili y que esa tierra era en la mayoría de los casos la única que podían cultivar las parejas de recién casados.

AMONESTACIONES

Las amonestaciones o "canónicas moniciones" (según aparece en los registros parroquiales de mediados del siglo XIX) se leían en la iglesia, tras acabar la misa, los tres domingos consecutivos anteriores a la celebración de la boda. Este rito es denominado en la aldea con la palabra de "leerse". Así, se dice: "María y Antonio se van a leer el domingo que viene". Si alguno de los futuros contrayentes es natural o vecino de otra localidad, las amonestaciones deben hacerse públicas también en las parroquias correspondientes. En algunas partidas de matrimonio se hace constar: "yo, párroco de Alcozar, casé y vele a… y…". Según afirman algunas personas mayores, parece que otros tiempos existía algún impedimento para celebrar los matrimonios durante el Adviento y que se necesitaba alguna dispensa especial. Incluso con la dispensa pertinente, no se celebraba la misa completa el día de la boda, suprimiéndose la imposición del yugo, acto que se posponía hasta algún domingo después de finalizar el Adviento.

Los matrimonios civiles fueron muy escasos. En el siglo XIX no aparece ninguno registrado y en el XX sólo dos que corresponden a 1932 y que fueron celebrados canónicamente con posterioridad (año 1936). Después de la Guerra Civil, debía comprobarse la defunción del esposo, en caso de que éste se hallase en las listas de muertos de guerra, antes de que la viuda pudiera contraer nuevas nupcias. Cuando alguno de los futuros esposos había pasado varios años, o incluso sólo algunos meses, fuera de la aldea, el sacerdote pedía informes a la localidad correspondiente a fin de comprobar su estado de soltería. Así, en una partida de matrimonio del año 1945, se hace constar: "justificado el estado de libertad y soltería del contrayente durante su permanencia de once meses en Rusia como voluntario de la División Azul Española y 32 meses en la guerra española". Del mismo modo era comprobado el estado de soltería en el caso de los jóvenes que habían emigrado durante los primeros tiempos del éxodo rural a Barcelona o Madrid en demanda de trabajo y que volvían al pueblo para contraer matrimonio.